Neue Beweise für späte planetare Katastrophe

Harald Haack – Lange nach der Entstehung der Planeten unseres Solarsystems muss es gigantische Katastrophen gegeben haben, die das Aussehen der Planeten gründlich veränderten. Dem Merkur, sonnennächster Planeten, wurden aller Wahrscheinlichkeit nach, wie  Computer-Simulationen der Universität Bern vermuten lassen, Mantel und Kruste weggerissen, so dass nur noch der metallische Kern übrig blieb. Der

Computer-Simulationen der Universität Bern vermuten lassen, Mantel und Kruste weggerissen, so dass nur noch der metallische Kern übrig blieb. Der  Mars, einst mit Meeren bedeckt, verlor die größten Teile seiner Atmosphäre und sein Wasser. Sonnenwinde reißen die dünnen Reste weg. Die NASA fand aber inzwischen heraus, dass sich noch Wassereis in der Kruste befindet. Und der Saturn hat eine „Hutkrempe“ aus Ringen, die größtenteils aus

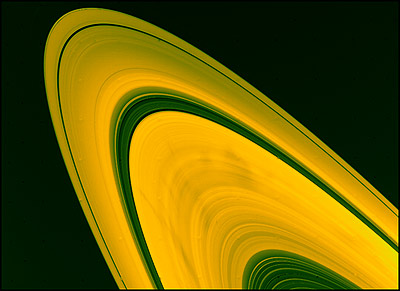

Mars, einst mit Meeren bedeckt, verlor die größten Teile seiner Atmosphäre und sein Wasser. Sonnenwinde reißen die dünnen Reste weg. Die NASA fand aber inzwischen heraus, dass sich noch Wassereis in der Kruste befindet. Und der Saturn hat eine „Hutkrempe“ aus Ringen, die größtenteils aus  Wassereis und Felsresten bestehen.

Wassereis und Felsresten bestehen.

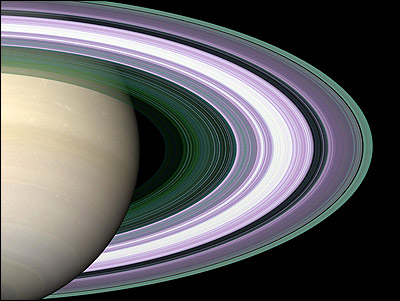

Die Saturnringe faszinieren Astronomen seit ihrer Entdeckung durch Galileo Galilei im Jahr 1610. Bis heute war ihre Herkunft ein Rätsel. Doch über ihren

Saturnringe faszinieren Astronomen seit ihrer Entdeckung durch Galileo Galilei im Jahr 1610. Bis heute war ihre Herkunft ein Rätsel. Doch über ihren  Aufbau gibt es noch zahlreiche unbeantwortete Fragen. Schließlich ist das Ringsystem groß und komplex.

Aufbau gibt es noch zahlreiche unbeantwortete Fragen. Schließlich ist das Ringsystem groß und komplex.

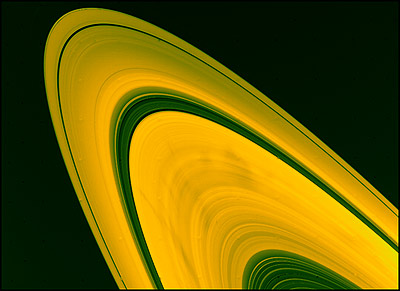

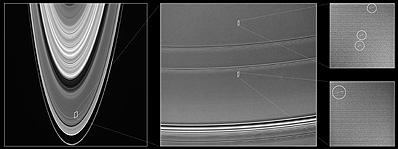

Vom inneren zum äußeren Rand ist die Distanz größer als die Entfernung zwischen Erde und Mond. Deutliche Unterschiede gibt es in dem Pioneer-Bild zwischen den Ringen, die nach der Reihenfolge ihrer Entdeckung von A bis G benannt sind.

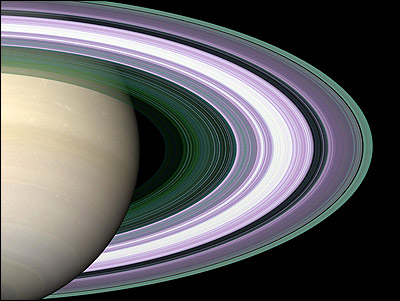

In bisher nie erreichter Präzision hat die Raumsonde „Cassini“ die Ringe des Saturns abgelichtet. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse legen nahe, dass die Ringe wahrscheinlich jünger sind, als bisher angenommen.

An die Gestalt einer Zitrone erinnerte ihn der Saturn, als Galileo Galilei den Planeten erstmals durch sein selbst entwickeltes Fernrohr sah. Nachdem er dann die Leistung seines Fernrohres verfeinert hatte, nahm Galilei zwei Jahre später zwei fremdartig wirkende gegenüberliegende „Henkel“ war, die er nicht zu deuten wusste. Die Erklärung dafür lieferte der holländische Astronomen Christiaan Huygens (1629 bis 1695). Er sah einen bizarr frei schwebenden Ring um den Saturn. Nach ihm blickte der französische Astronom Giovanni Domenico Cassini (1625 bis 1712) zum Saturn. Er fand 1676 heraus, dass es sich bei dem Saturnring nicht um ein einheitliches, durchgängiges Objekt handelt, und er entdeckte die Teilung der Ringe, ein System aus zwei Einzelringen A und B, das durch eine große Lücke unterbrochen wird. Nicht allein mit dieser Entdeckung der Cassinischen Teilung, ging er, damals Direktor der Königlichen Pariser Sternwarte, in die Geschichte der Astronomie ein. Er gilt auch als Entdecker der vier

Galileo Galilei den Planeten erstmals durch sein selbst entwickeltes Fernrohr sah. Nachdem er dann die Leistung seines Fernrohres verfeinert hatte, nahm Galilei zwei Jahre später zwei fremdartig wirkende gegenüberliegende „Henkel“ war, die er nicht zu deuten wusste. Die Erklärung dafür lieferte der holländische Astronomen Christiaan Huygens (1629 bis 1695). Er sah einen bizarr frei schwebenden Ring um den Saturn. Nach ihm blickte der französische Astronom Giovanni Domenico Cassini (1625 bis 1712) zum Saturn. Er fand 1676 heraus, dass es sich bei dem Saturnring nicht um ein einheitliches, durchgängiges Objekt handelt, und er entdeckte die Teilung der Ringe, ein System aus zwei Einzelringen A und B, das durch eine große Lücke unterbrochen wird. Nicht allein mit dieser Entdeckung der Cassinischen Teilung, ging er, damals Direktor der Königlichen Pariser Sternwarte, in die Geschichte der Astronomie ein. Er gilt auch als Entdecker der vier  Saturnmonde: Tethys, Dione, Rhea und Iapetus.

Saturnmonde: Tethys, Dione, Rhea und Iapetus.

Die Seh-Werkzeuge zur Beobachtung der Himmelskörper wurden ständig weiterentwickelt. Weitere Saturnringe konnten erkannt werden und man kennzeichnete sie mit den Buchstaben A bis F. Der deutsche Astronom Johann Franz Encke (1791 bis 1865) spürte 1837 innerhalb des A-Rings eine kleine Lücke auf, die nach ihm benannt wurde, die Enckesche Teilung.

Mittlerweile waren viele Ringe des Saturns bekannt, und einige Wissenschaftler hatten wegen ihrer allnächtlichen Beobachtungstätigkeit schon Ringe unter den Augen erhalten, doch das Rätsel der Saturnringe zu lösen hatten sie nicht vermocht. Entscheidend voran aber kam die Erforschung der Struktur der Saturnringe mit den Arbeiten zweier Mathematiker: dem Briten James Clark Maxwell (1831 bis 1879) sowie dem Franzosen Edouard Albert Roche (1820 bis 1883). Roche, der auch als Astronom tätig war, errechnete 1849 den Mindestabstand, in dem ein Mond seinen Planeten umkreisen kann, ohne durch Gezeitenkräfte zerrissen zu werden. Maxwell gelang dann der Nachweis, auf den Grundlagen von Roche aufbauend, dass die Saturnringe aus feinen Partikeln bestehen müssen; wegen der Gezeitenwirkungen des Saturns würden sich größere Materieteile in Staub aufspalten, der sich jedoch aufgrund eigener Gravitationswirkungen nicht wieder zu kompakteren Körpern vereinigen könne. Dieses Modell blieb bis in die Gegenwart gültig.

Der Mathematiker und Astronom Edouard Albert Roche (1820 bis 1883): Seine Berechnungen zu den Saturnringen gingen in die Literatur als „Roche-Grenze“ ein.

Nach den Arbeiten von Roche und Maxwell blieb es für fünfzehn Jahrzehnte ruhig um Saturn und dessen Ringe – zumindest unter den Wissenschaftlern. Dann gab es wieder Seh-Werkzeuge ganz anderer Art: Raumsonden. Und Saturn erhielt zwischen 1979 und 1981 Besuch von drei Raumsonden. Pioneer 11 passierte in 20 800 km Entfernung am 1. September 1979 den Planeten und dessen Monde. Voyager 1 folgte am in 38 000 km am 12. November 1980 sowie Voyager 2 in 124 000 km Entfernung am 26. August 1981.

Die Raumsonden funkten hochauflösende Bilder zu den irdischen Empfangsstationen der NASA. Hunderte von kleinen Einzelringen wurden damit sichtbar. Innerhalb eines jeden Hauptringes, gibt es einen weiteren Hauptring, der mit „G“ bezeichnet wurde. Es wurde klar, dass das Ringsystem aus etwa 1.000 konzentrischen Ringen besteht.

Mit Hilfe der Raumsonden, der von Saturn aus zu den weiter entfernten Planeten Jupiter, Uranus und Neptun flogen, wurden dort ebenfalls Ringsysteme gefunden. Diese sind, gegenüber dem Saturn, zwar wesentlich schwächer ausgebildet, aber sie folgen den von Roche und Maxwell gefundenen Gesetzmäßigkeiten und liegen innerhalb der Roche-Grenze.

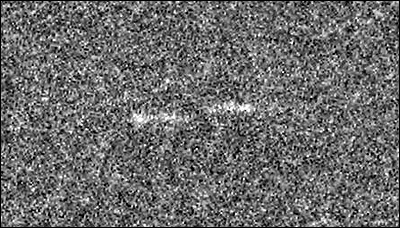

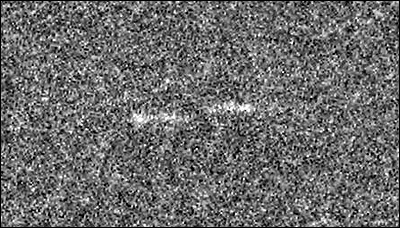

Zuletzt lieferte die NASA-Sonde „Cassini“ die bisher genauesten Daten über das komplexe Ringsystem. Mit einem Verfahren, Radiookkultation, bei der die Sonde Funksignale durch die Ringe des Saturns sendet, konnten Wissenschaftler anhand der Veränderungen in der Signalstärke auf die Dichte und die Zusammensetzung der Ringe schließen. Erstmals kamen bei der Methode gleich drei verschiedene Frequenzen zum Einsatz.

Radiookkultation, bei der die Sonde Funksignale durch die Ringe des Saturns sendet, konnten Wissenschaftler anhand der Veränderungen in der Signalstärke auf die Dichte und die Zusammensetzung der Ringe schließen. Erstmals kamen bei der Methode gleich drei verschiedene Frequenzen zum Einsatz.

Die Cassini-Sonde im Clean-Room während der Vorbereitungen zur großen Reise.

Wie in der aktuellen Ausgabe des Wissenschaftsmagzins "Nature" zu lesen ist, belegen neueste Aufnahmen der Cassini-Sonde, die von den Potsdamer Physikern um Frank Spahn und Jürgen Schmidt ausgewertet wurden, dass die Saturnringe durch einen Kometen- oder Asteroideneinschlag entstanden sind.

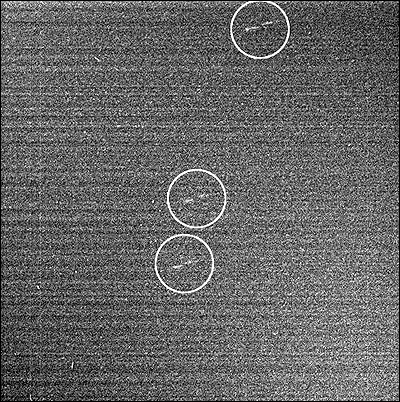

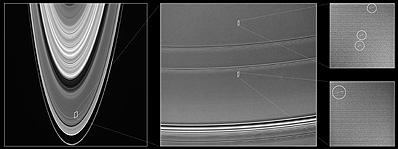

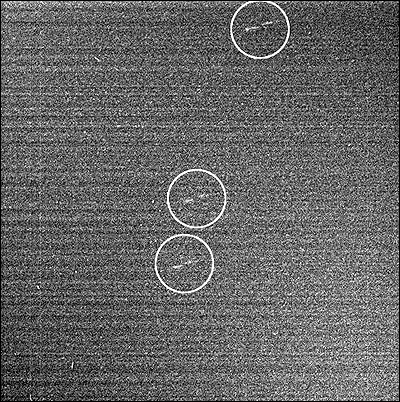

Unter Astronomen gab es zur Entstehung der Ringe zwei kontroverse Theorien. Nach der einen, zählen die Ringe zur Entstehungsphase des Saturns. Nach dieser Theorie müssten die Partikel des Rings kleiner als 100 Meter im Durchmesser sein und größere Körper könnten nur vereinzelt in weit entfernten Umlaufbahnen existieren. Nach der anderen Theorie hätte einen Zusammenstoß des Planeten mit einem Kometen- oder Asteroiden die Ringe entstehen lassen. Objekte von einigen 100 Metern bis hin zu einigen Kilometern Durchmesser, so genannte Moonlets, müsse es dann in den Ringen geben; aber solche Objekte sind aufgrund ihrer geringen Größe nicht direkt aufzuspüren.

Moonlets in den Saturnringen. Sichtbar wurden in den Cassini-Bildern erstmals die Partikel, aus denen die Ringe bestehen. © NASA/JPL/Space Science Institute

Schon vor rund sechs Jahren haben Frank Spahn und seine Kollegen an Hand von theoretischen Modellen vorhergesagt, dass sich diese Moonlets durch propellerartige Strukturen in den Ringen bemerkbar machen müssten. Demnach sollten größere Objekte von einigen Kilometern Durchmesser in der Lage sein, eine Lücke in den Ring über dessen gesamten Umfang frei zu legen. Und tatsächlich konnten in den vergangenen Jahren zwei dieser Monde anhand dieser Merkmale mit Hilfe der Cassini-Sonde entdeckt werden. Doch nun wurden in den Aufnahmen von Cassini Nachweise für vier kleinere Monde in der Größenordnung von 100 Metern gefunden. Von Forschern werden sie als „missing links“ genannt, weil sie die Lücke zwischen sehr kleinen und großen Körpern schließen und ein wesentliches Indiz für die Richtigkeit der Einschlags-Theorie darstellen.

propellerartige Strukturen in den Ringen bemerkbar machen müssten. Demnach sollten größere Objekte von einigen Kilometern Durchmesser in der Lage sein, eine Lücke in den Ring über dessen gesamten Umfang frei zu legen. Und tatsächlich konnten in den vergangenen Jahren zwei dieser Monde anhand dieser Merkmale mit Hilfe der Cassini-Sonde entdeckt werden. Doch nun wurden in den Aufnahmen von Cassini Nachweise für vier kleinere Monde in der Größenordnung von 100 Metern gefunden. Von Forschern werden sie als „missing links“ genannt, weil sie die Lücke zwischen sehr kleinen und großen Körpern schließen und ein wesentliches Indiz für die Richtigkeit der Einschlags-Theorie darstellen.

Bleibt also noch die Frage zu klären, welcher Himmelskörper einst mit Saturn zusammengestoßen war und ob es denn überhaupt ein Zusammenstoß mit dem Planeten selbst und nicht mit seinen Monden war - falls die damals schon existierten.

Die

Vom inneren zum äußeren Rand ist die Distanz größer als die Entfernung zwischen Erde und Mond. Deutliche Unterschiede gibt es in dem Pioneer-Bild zwischen den Ringen, die nach der Reihenfolge ihrer Entdeckung von A bis G benannt sind.

In bisher nie erreichter Präzision hat die Raumsonde „Cassini“ die Ringe des Saturns abgelichtet. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse legen nahe, dass die Ringe wahrscheinlich jünger sind, als bisher angenommen.

An die Gestalt einer Zitrone erinnerte ihn der Saturn, als

Die Seh-Werkzeuge zur Beobachtung der Himmelskörper wurden ständig weiterentwickelt. Weitere Saturnringe konnten erkannt werden und man kennzeichnete sie mit den Buchstaben A bis F. Der deutsche Astronom Johann Franz Encke (1791 bis 1865) spürte 1837 innerhalb des A-Rings eine kleine Lücke auf, die nach ihm benannt wurde, die Enckesche Teilung.

Mittlerweile waren viele Ringe des Saturns bekannt, und einige Wissenschaftler hatten wegen ihrer allnächtlichen Beobachtungstätigkeit schon Ringe unter den Augen erhalten, doch das Rätsel der Saturnringe zu lösen hatten sie nicht vermocht. Entscheidend voran aber kam die Erforschung der Struktur der Saturnringe mit den Arbeiten zweier Mathematiker: dem Briten James Clark Maxwell (1831 bis 1879) sowie dem Franzosen Edouard Albert Roche (1820 bis 1883). Roche, der auch als Astronom tätig war, errechnete 1849 den Mindestabstand, in dem ein Mond seinen Planeten umkreisen kann, ohne durch Gezeitenkräfte zerrissen zu werden. Maxwell gelang dann der Nachweis, auf den Grundlagen von Roche aufbauend, dass die Saturnringe aus feinen Partikeln bestehen müssen; wegen der Gezeitenwirkungen des Saturns würden sich größere Materieteile in Staub aufspalten, der sich jedoch aufgrund eigener Gravitationswirkungen nicht wieder zu kompakteren Körpern vereinigen könne. Dieses Modell blieb bis in die Gegenwart gültig.

Der Mathematiker und Astronom Edouard Albert Roche (1820 bis 1883): Seine Berechnungen zu den Saturnringen gingen in die Literatur als „Roche-Grenze“ ein.

Nach den Arbeiten von Roche und Maxwell blieb es für fünfzehn Jahrzehnte ruhig um Saturn und dessen Ringe – zumindest unter den Wissenschaftlern. Dann gab es wieder Seh-Werkzeuge ganz anderer Art: Raumsonden. Und Saturn erhielt zwischen 1979 und 1981 Besuch von drei Raumsonden. Pioneer 11 passierte in 20 800 km Entfernung am 1. September 1979 den Planeten und dessen Monde. Voyager 1 folgte am in 38 000 km am 12. November 1980 sowie Voyager 2 in 124 000 km Entfernung am 26. August 1981.

Die Raumsonden funkten hochauflösende Bilder zu den irdischen Empfangsstationen der NASA. Hunderte von kleinen Einzelringen wurden damit sichtbar. Innerhalb eines jeden Hauptringes, gibt es einen weiteren Hauptring, der mit „G“ bezeichnet wurde. Es wurde klar, dass das Ringsystem aus etwa 1.000 konzentrischen Ringen besteht.

Mit Hilfe der Raumsonden, der von Saturn aus zu den weiter entfernten Planeten Jupiter, Uranus und Neptun flogen, wurden dort ebenfalls Ringsysteme gefunden. Diese sind, gegenüber dem Saturn, zwar wesentlich schwächer ausgebildet, aber sie folgen den von Roche und Maxwell gefundenen Gesetzmäßigkeiten und liegen innerhalb der Roche-Grenze.

Zuletzt lieferte die NASA-Sonde „Cassini“ die bisher genauesten Daten über das komplexe Ringsystem. Mit einem Verfahren,

Die Cassini-Sonde im Clean-Room während der Vorbereitungen zur großen Reise.

Wie in der aktuellen Ausgabe des Wissenschaftsmagzins "Nature" zu lesen ist, belegen neueste Aufnahmen der Cassini-Sonde, die von den Potsdamer Physikern um Frank Spahn und Jürgen Schmidt ausgewertet wurden, dass die Saturnringe durch einen Kometen- oder Asteroideneinschlag entstanden sind.

Unter Astronomen gab es zur Entstehung der Ringe zwei kontroverse Theorien. Nach der einen, zählen die Ringe zur Entstehungsphase des Saturns. Nach dieser Theorie müssten die Partikel des Rings kleiner als 100 Meter im Durchmesser sein und größere Körper könnten nur vereinzelt in weit entfernten Umlaufbahnen existieren. Nach der anderen Theorie hätte einen Zusammenstoß des Planeten mit einem Kometen- oder Asteroiden die Ringe entstehen lassen. Objekte von einigen 100 Metern bis hin zu einigen Kilometern Durchmesser, so genannte Moonlets, müsse es dann in den Ringen geben; aber solche Objekte sind aufgrund ihrer geringen Größe nicht direkt aufzuspüren.

Moonlets in den Saturnringen. Sichtbar wurden in den Cassini-Bildern erstmals die Partikel, aus denen die Ringe bestehen. © NASA/JPL/Space Science Institute

Schon vor rund sechs Jahren haben Frank Spahn und seine Kollegen an Hand von theoretischen Modellen vorhergesagt, dass sich diese Moonlets durch

Bleibt also noch die Frage zu klären, welcher Himmelskörper einst mit Saturn zusammengestoßen war und ob es denn überhaupt ein Zusammenstoß mit dem Planeten selbst und nicht mit seinen Monden war - falls die damals schon existierten.

sfux - 11. Apr, 11:16 Article 3229x read