Leben auf der Venus?

Harald Haack – Der Astrobiologe David Grinspoon vom Southwest Research Institute in Boulder, im Diensten der NASA tätig, vermutet trotz aller bisheriger Erkenntnisse, dass Leben auf dem Planeten Venus existiert. Eigentlich müsste es dafür angesichts einer Oberflächentemperatur von 460° C viel zu heiß sein. Doch die Atmosphäre böte in den höheren Bereichen ideale Voraussetzungen für Leben auf Basis von Bakterien, die sehr hohe Temperaturen aushalten können. Sie wachsen oft in hoher Dichte und in Bereichen, die für tierisches Leben zu heiß sind. Bilden demnach Bakterien in der Venus-Atmosphäre üppige, schwebende Matten und sorgen damit für den hohen Kohlenstoffanteil?

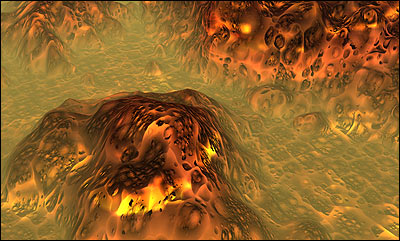

Bakerienmatten in 400 Meter Tiefe vor der Küste Mittelamerikas

Foto: MARUM, Bremen

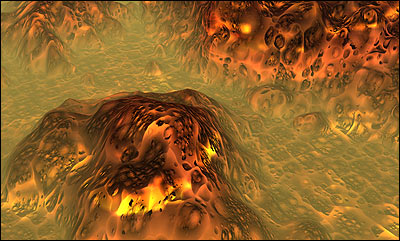

Coronae sind blasenartige Anhebungen auf der Venus-Oberfläche, die aufbrechen und wieder zusammensinken, Heisse Schwefelsäuregase füllen die tieferen Regionen. Künstlerische Darstellung von Harald Haack.

Erde und Venus waren sich seiner Meinung nach ähnlich. Das müsse vor vier Milliarden Jahren gewesen sein, schätzt er: „Die Mechanismen, welche die Erde am Anfang mit Wasser versorgten, waren höchstwahrscheinlich auch bei der Venus am Werk“. Doch dann habe der Nachbarplanet „das Element des Lebens“ verloren, „weil er näher an der Sonne lag und deswegen wärmer war als die Erde“. Er glaubt, die Atmosphäre sei derart voller Wasserdampf gewesen, dass sich ein Teil des Wassers unaufhaltsam in den Weltraum verflüchtigte. Wann dies passierte, sei ihm unklar.

Der Geochemiker James Kasting von der Pennsylvania State University habe errechnet, so erklärt Grinspoon, die Ozeane der Venus seien etwa 600 Millionen Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems verdampft – also vor 4 Milliarden Jahren.

Grinspoon will die Verhältnisse auf der jungen Venus erneut simuliert haben und im Gegensatz zu Kasting integrierte er die Wolken in sein Modell. Demnach könnten die Wolken den Planeten gekühlt haben, womit der Verlust der Ozeane zwei Milliarden Jahre lang verzögert wurde.

Laut Grinspoon gibt es auf der Venus nur noch kleine Flecken einer alten Welt, der ältesten Kruste dieses Planeten, die vor etwa 600 Millionen Jahren bei massiven Vulkanausbrüchen erneuert wurde. Die Flecken seien die Hochländer dieses Planeten.

Eine Plattentektonik könne es auf der Venus nicht mehr geben, weil das Wasser dazu fehle, sagt Grinspoon und erklärt, Wasser sei sozusagen das Schmiermittel der Plattentektonik. Weil es auf der Erde Ozeane gibt, gebe es hier die Plattentektonik. Um nun in den Hochländern nach Lebensspuren suchen zu können, wünscht er sich eine Mission zur Venusoberfläche und ist sich bewusst, dass sein Wunsch so gut wie gar nicht realisierbar ist: „Eine Stunde auf der Venusoberfläche Messungen zu machen wäre teurer als eine einmonatige Mission zum Mars.“

Doch wahrscheinlich muss er so schnell noch nicht zur Venus reisen. Die Expedition M66-2 mit dem Forschungsschiff METEOR unter der Leitung von Dr. Gregor Rehder vom Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (IFM-GEOMAR), untersuchte, ausgerüstet mit modernster Meerestechnik, die Tiefsee vor den Küsten Costa Ricas und Nicaraguas. Auch in dieser lebensfeindlich anmutenden Umgebung gbt es hoch spezialisierte Lebensformen, die angepasst an diese Verhältnisse sind. In solchen Regionen brodelt es, Gase entweichen aus dem Boden, Erdbeben erschüttern den Meeresgrund und können Schlammlawinen auslösen. Die Ursache liegt tiefer unter dem Meeresboden. Große Mengen wasserreicher Sedimente werden am mittelamerikanischen Tiefseegraben unter die Festlandsplatte geschoben. Auf dem Weg in immer größere Tiefe entstehen mit Methan und Nährstoffen angereicherte Fluide, die unter zunehmender Hitze und unter der Last des Kontinents aus den Sedimenten ausgedrückt werden und auf verschiedenen Wegen an die Oberfläche des Meeresbodens zurückgelangen. Die Expedition fand Bakterienmatten bereits in einer Tiefe von 400 Metern in einem Bereich, den man wegen seiner natürlich vorkommenden Schadstoffe bislang für absolut lebensfeindlich angesehen hatte.

Der„Titanic“-Regisseur James Cameron, sieht die Tiefsee als „Schule“ für Astrobiologen. Ein Astrobiologe sei jemand, der sich mit etwas beschäftigt, was er nicht anfassen kann, sagt Cameron, „er studiert theoretisches Leben und überlegt, wo er es finden und wie er es erforschen könnte.“

Cameron versammelte eine Mannschaft von Astrobiologen und Meeresforschern um sich und unternahm mit ihnen U-Boot-Tauchgänge. Herausgekommen ist dabei der Dokumentar-Kinofilm „Aliens der Meere“, der inzwischen auch auf DVD erhältlich ist. Cameron plädiert darin nicht nur für eine Erforschung der Tiefsee, sondern hofft auch, dass das gewonnene Wissen hilft, bislang unbekannte Wesen zu schützen – hier auf der Erde wie auch auf anderen Planeten. Er hält es für wahrscheinlich, dass die Lebensbedingungen an Hydrothermalquellen in der Tiefsee auf der Erde denen gleichen, die auf anderen Planeten existieren. Die Suche nach fremden Leben beginnt also in der Tiefe – hier auf der Erde.

Bakerienmatten in 400 Meter Tiefe vor der Küste Mittelamerikas

Foto: MARUM, Bremen

Coronae sind blasenartige Anhebungen auf der Venus-Oberfläche, die aufbrechen und wieder zusammensinken, Heisse Schwefelsäuregase füllen die tieferen Regionen. Künstlerische Darstellung von Harald Haack.

Erde und Venus waren sich seiner Meinung nach ähnlich. Das müsse vor vier Milliarden Jahren gewesen sein, schätzt er: „Die Mechanismen, welche die Erde am Anfang mit Wasser versorgten, waren höchstwahrscheinlich auch bei der Venus am Werk“. Doch dann habe der Nachbarplanet „das Element des Lebens“ verloren, „weil er näher an der Sonne lag und deswegen wärmer war als die Erde“. Er glaubt, die Atmosphäre sei derart voller Wasserdampf gewesen, dass sich ein Teil des Wassers unaufhaltsam in den Weltraum verflüchtigte. Wann dies passierte, sei ihm unklar.

Der Geochemiker James Kasting von der Pennsylvania State University habe errechnet, so erklärt Grinspoon, die Ozeane der Venus seien etwa 600 Millionen Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems verdampft – also vor 4 Milliarden Jahren.

Grinspoon will die Verhältnisse auf der jungen Venus erneut simuliert haben und im Gegensatz zu Kasting integrierte er die Wolken in sein Modell. Demnach könnten die Wolken den Planeten gekühlt haben, womit der Verlust der Ozeane zwei Milliarden Jahre lang verzögert wurde.

Laut Grinspoon gibt es auf der Venus nur noch kleine Flecken einer alten Welt, der ältesten Kruste dieses Planeten, die vor etwa 600 Millionen Jahren bei massiven Vulkanausbrüchen erneuert wurde. Die Flecken seien die Hochländer dieses Planeten.

Eine Plattentektonik könne es auf der Venus nicht mehr geben, weil das Wasser dazu fehle, sagt Grinspoon und erklärt, Wasser sei sozusagen das Schmiermittel der Plattentektonik. Weil es auf der Erde Ozeane gibt, gebe es hier die Plattentektonik. Um nun in den Hochländern nach Lebensspuren suchen zu können, wünscht er sich eine Mission zur Venusoberfläche und ist sich bewusst, dass sein Wunsch so gut wie gar nicht realisierbar ist: „Eine Stunde auf der Venusoberfläche Messungen zu machen wäre teurer als eine einmonatige Mission zum Mars.“

Doch wahrscheinlich muss er so schnell noch nicht zur Venus reisen. Die Expedition M66-2 mit dem Forschungsschiff METEOR unter der Leitung von Dr. Gregor Rehder vom Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (IFM-GEOMAR), untersuchte, ausgerüstet mit modernster Meerestechnik, die Tiefsee vor den Küsten Costa Ricas und Nicaraguas. Auch in dieser lebensfeindlich anmutenden Umgebung gbt es hoch spezialisierte Lebensformen, die angepasst an diese Verhältnisse sind. In solchen Regionen brodelt es, Gase entweichen aus dem Boden, Erdbeben erschüttern den Meeresgrund und können Schlammlawinen auslösen. Die Ursache liegt tiefer unter dem Meeresboden. Große Mengen wasserreicher Sedimente werden am mittelamerikanischen Tiefseegraben unter die Festlandsplatte geschoben. Auf dem Weg in immer größere Tiefe entstehen mit Methan und Nährstoffen angereicherte Fluide, die unter zunehmender Hitze und unter der Last des Kontinents aus den Sedimenten ausgedrückt werden und auf verschiedenen Wegen an die Oberfläche des Meeresbodens zurückgelangen. Die Expedition fand Bakterienmatten bereits in einer Tiefe von 400 Metern in einem Bereich, den man wegen seiner natürlich vorkommenden Schadstoffe bislang für absolut lebensfeindlich angesehen hatte.

Der„Titanic“-Regisseur James Cameron, sieht die Tiefsee als „Schule“ für Astrobiologen. Ein Astrobiologe sei jemand, der sich mit etwas beschäftigt, was er nicht anfassen kann, sagt Cameron, „er studiert theoretisches Leben und überlegt, wo er es finden und wie er es erforschen könnte.“

Cameron versammelte eine Mannschaft von Astrobiologen und Meeresforschern um sich und unternahm mit ihnen U-Boot-Tauchgänge. Herausgekommen ist dabei der Dokumentar-Kinofilm „Aliens der Meere“, der inzwischen auch auf DVD erhältlich ist. Cameron plädiert darin nicht nur für eine Erforschung der Tiefsee, sondern hofft auch, dass das gewonnene Wissen hilft, bislang unbekannte Wesen zu schützen – hier auf der Erde wie auch auf anderen Planeten. Er hält es für wahrscheinlich, dass die Lebensbedingungen an Hydrothermalquellen in der Tiefsee auf der Erde denen gleichen, die auf anderen Planeten existieren. Die Suche nach fremden Leben beginnt also in der Tiefe – hier auf der Erde.

sfux - 18. Apr, 09:20 Article 2260x read